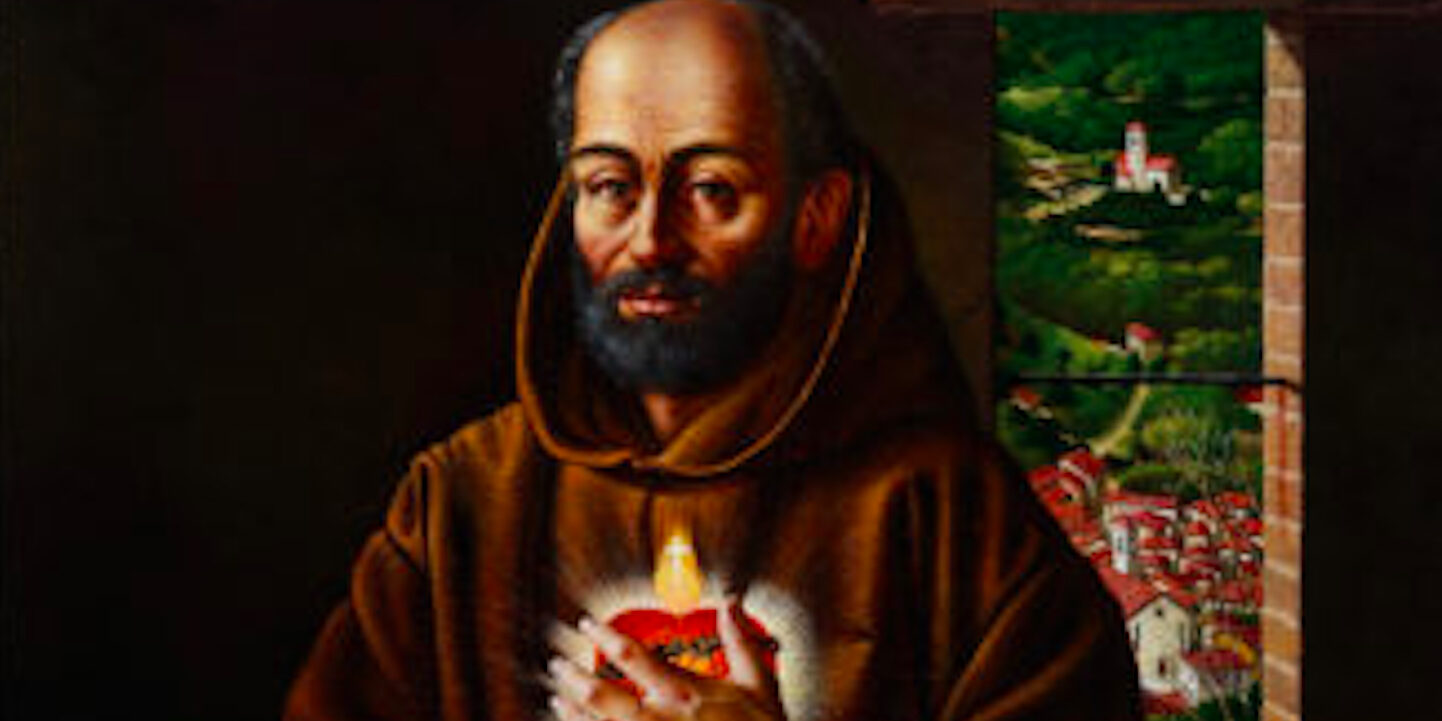

Come ogni martedì torna la rubrica dedicata alla figura di Tommaso da Olera, il frate cappuccino vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento e proclamato Beato nel 2013. Il testo è tratto da “Tommaso da Olera, un anno con un mistico del Cuore di Gesù” di Sergio Calzone. Le riflessioni di oggi.

Le regole

Ma, sebbene le regole proposte da Fra Tommaso verso la perfezione siano estremamente severe, egli non dimentica che esiste anche un’allegrezza, e ciò sulla falsariga di quanto insegnano gli atti di san Francesco e I Fioretti che li descrivono.

E però, per essempio, vedrai un fiore; il senso lo vorria odorare: dei far un atto virtuoso e per amore di Dio lo dei rinonciare. Un altro: vorrai far overo dir qualche legerezza: dei far l’atto e raffrenar la lingua. Vorrai bere o mangiare per sensualità: dei far come di sopra. L’occhio tuo vorrà veder qualche sensualità: dei per amar di Dio mortificar l’occhio. Vorrai rider, vorrai dir qualche burla ed altre cose simili: e se bene a te parreranno cose frivole, lo sa Dio di quanto profitto sono. E queste cose che paiono frivole sono scallini per ascender alla perfezione. […] E dirò della passione della vana allegrezza: niuna cosa t’ha da rallegrare se non la virtù, e ti dei rallegrar d’aver un Dio così caro, buono, e così misericordioso, così santo, giusto e così tuo amico, e che questo Dio sia tutto tuo e più tuo che non sei tu stessa. E di Dio e delle cose di Dio ti dei rallegrare, fuori di Dio dei raffrenarti e mortificarti, lasciando ogn’altra allegrezza vana, volendo una sol allegrezza, ch’è l’istesso Dio e le cose che sono in Dio e per Dio. (Scala, 93-99)

L’insieme, se letto come un tutt’uno, non può non richiamare una famosa pagina dei Fioretti di san Francesco, in cui, interrogato da frate Leone dove sia perfetta letizia, il Santo rispose con tali parole.

«Quando noi saremo a Santa Maria degli Agnoli, così bagnati per la piova e agghiacciati per lo freddo e infangati di loto e afflitti di fame, e picchieremo la porta dello luogo, e ’l portinaio verrà adirato e dirà: Chi siete voi? e noi diremo: Noi siamo due de’ vostri frati; e colui dirà: Voi non dite vero, anzi siete due ribaldi ch’andate ingannando il mondo e rubando le limosine de’ poveri; andate via; e non ci aprirà, e faracci stare di fuori alla neve e all’acqua, col freddo e colla fame infino alla notte; allora se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati sosterremo pazientemente sanza turbarcene e sanza mormorare di lui, e penseremo umilmente che quello portinaio veramente ci conosca, che Iddio il fa parlare contra a noi; o frate Lione, iscrivi che qui è perfetta letizia. E se anzi perseverassimo picchiando, ed egli uscirà fuori turbato, e come gaglioffi importuni ci caccerà con villanie e con gotate dicendo: Partitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate allo spedale, ché qui non mangerete voi, né albergherete; se noi questo sosterremo pazientemente e con allegrezza e con buono amore; o frate Lione, iscrivi che quivi è perfetta letizia. E se noi pur costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte più picchieremo e chiameremo e pregheremo per l’amore di Dio con grande pianto che ci apra e mettaci pure dentro, e quelli più scandolezzato dirà: Costoro sono gaglioffi importuni, io li pagherò bene come son degni; e uscirà fuori con uno bastone nocchieruto, e piglieracci per lo cappuccio e gitteracci in terra e involgeracci nella neve e batteracci a nodo a nodo con quello bastone: se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore; o frate Lione, iscrivi che qui e in questo è perfetta letizia. E però odi la conclusione, frate Lione. Sopra tutte le grazie e doni dello Spirito Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi, si è di vincere se medesimo e volentieri per lo amore di Cristo sostenere pene, ingiurie e obbrobri e disagi; imperò che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, però che non sono nostri, ma di Dio, onde dice l’Apostolo: Che hai tu, che tu non abbi da Dio? e se tu l’hai avuto da lui perché te ne glorii come se tu l’avessi da te? Ma nella croce della tribolazione e dell’afflizione ci possiamo gloriare, però che dice l’Apostolo: Io non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo»[1].

L’idiot savant: altre considerazione stilistiche

Più volte, in entrambi i testi che stiamo analizzando, Fra Tommaso si dichiara «uomo rozo, semplice, idiota, senza lettere e senza spirito di Dio» (Selva, 283). Tuttavia, sarà utile, ora che il nostro rispettoso esame della sua opera inizia a volgere al termine, tentare di definire meglio gli ambiti e, perché no?, gli eventuali limiti del suo mondo espressivo.

Alberto Sana, nella già citata introduzione alla Selva di contemplazione, ha spiegato in modo chiarissimo le limitazioni delle letture concesse ai frati e in special modo ai Cappuccini laici. Egli cita come probabili fonti del nostro Beato la Prattica dell’oration mentale di Mattia Bellintani da Salò, e, poi, il Castellucci, il Segala e il Verucchino. Circa la devozione a Maria, particolarmente rivalutata nel primo scorcio del Seicento, sempre il Sana accenna ai contributi dei cappuccini Silvestro da Rossano Calabro, Girolamo da Forlì, san Lorenzo da Brindisi, senza trascurare, con ottima intuizione, i contributi che possono essere venuti al Nostro dalle icone e dalle pale d’altare delle chiese frequentate in quel territorio tra Veneto e Tirolo che fu il suo mondo.

In altra occasione, ebbi modo di esprimere la possibilità che anche la produzione profana (Ovidio, Dante e Petrarca) non fosse estranea a certi stilemi che troppo da vicino ricordavano passi dei due massimi poeti, per non essere noti. Citavo gli esempi seguenti.

E tu non piangi? (Selva, 151-152)

Ora vedendo, o anima, cosa tale del tuo Iddio, posso ben dire che sei crudele e senza pietà si li tuoi ochi non verseranno fonti de lacrime. (Selva, 204)

È ben simile al celeberrimo «Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli |[…] | e se non piangi, di che pianger suoli?» (Dante Alighieri, Inferno, XXXIII, 40 e 42).

Che non si può capire si non chi prova un tal stato.(Scala, 458)

L’Alighieri, Vita Nuova, cap. XXVI, v. 11 dà: «che ’ntender no la può chi no la prova». Per passare, poi, a una quasi parafrasi di un classico dantesco.

Era tanto maestosa, sabia e prudente questa fanciulla che rendeva riverenza a chi la rimirava: diceva parole piene de misteri, caminava e viveva tanto moregerata che dava miraviglia a chi la vedeva. Benché le sue parole fussero puoche, ma quando apriva quella beata bocca, uscivano parole misteriose che a guisa di saette penetravano i cuori a chi le sentivano. […] Faceva cose da prudente, che rendevano maraviglia a stupore a chi lo rimirava. (Selva, 134-135 e poi 178)