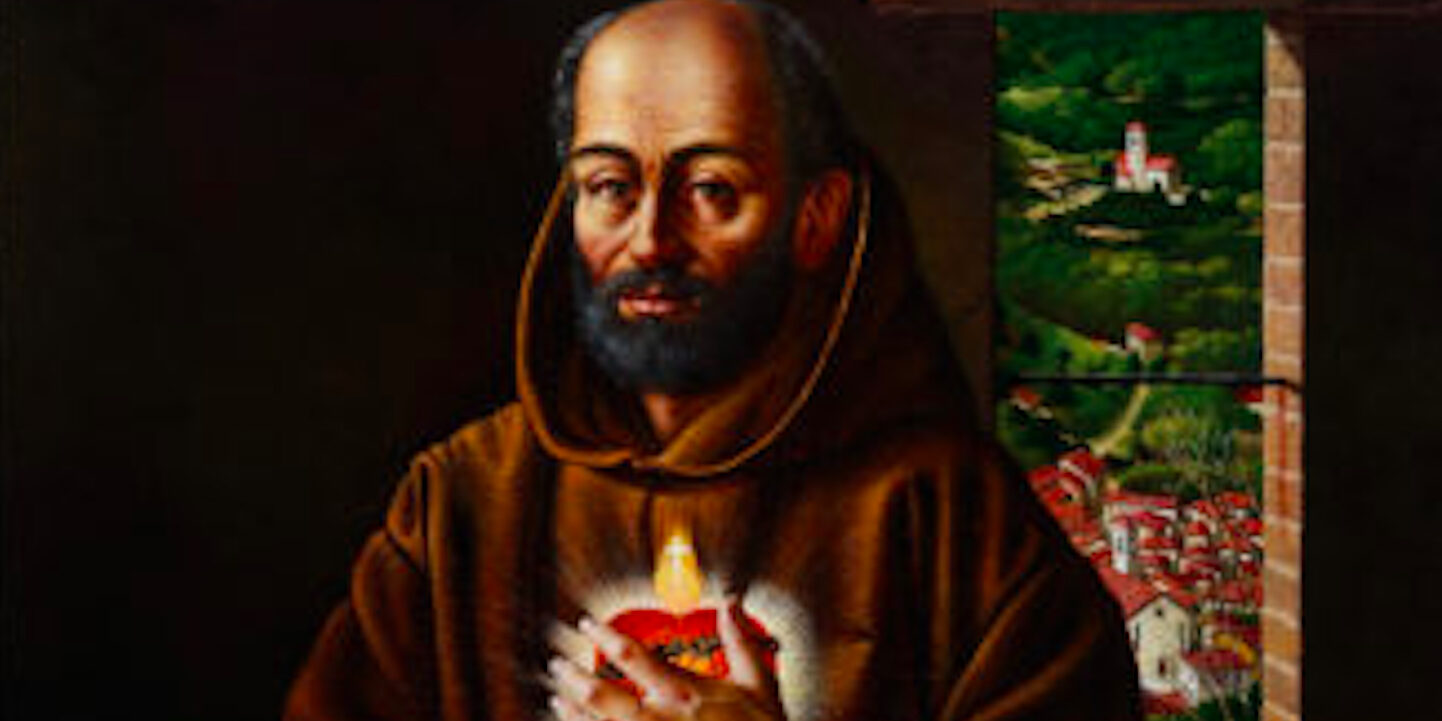

Come ogni martedì torna la rubrica dedicata alla figura di Tommaso da Olera, il frate cappuccino vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento e proclamato Beato nel 2013. Il testo è tratto da “Tommaso da Olera, un anno con un mistico del Cuore di Gesù” di Sergio Calzone. Le riflessioni di oggi.

Le riflessioni

«Che cosa è questa che andate alla morte tanto in pressia?»: genuino, spontaneo, generoso amore per Cristo!

Barocchismi. La loro stagione sta per iniziare e Fra Tommaso non può non sentire nell’aria, lui che frequenta anche le corti arciducali e imperiali, un modo nuovo, per noi contorto ma all’epoca innovativo, di esprimere concetti. Come non adeguarsi o, meglio, come non essere, anche a proprio malgrado, permeati?

Si fusse un re che avesse un letto con linzuoli, che in questo letto e linzuoli fusse stato un suo inimico pieno di piaghe leprose e puzzolente, e che questo re volesse collocarsi in esso letto e linzuoli, si bene fussero lavati e purificati, di certo che non si può credere questo, che il re si collocasse in detto letto, perché la sola memoria gli renderebbe orrore e fastidio. Adunque, come non si può credere che un re di transitoria corona ricco e potente ad un momento di tempo e mortale, potendo aver letti adornati mondi e belli e mai adoperati, si volesse metter a riposare in immondizie, così manco si può credere che il figliolo de Dio, che aveva fatto elezione de quel ventre virginale e purissimo di Maria, stando nel letto della sua umanità involto nel linzuolo de questa beata anima, permettesse che il letto e linzuoli fussero stati prima una sol volta stati inmachiati de questo infame peccato tanto a Iddio odioso. E consequentemente non si può credere che Iddio lassiasse cadere questa sua cara Madre per volerla pui sbellettare. (Selva, 128)

Qui, accanto al severo e pienamente secentesco memento mori, «ricordati che devi morire» («un re di transitoria corona ricco e potente ad un momento di tempo e mortale»), abbiamo il barocco paragone tra le lenzuola di un letto e il grembo di Maria.

Oh quanti servi e amici de Dio, gustando questo celeste cibo, si leccavano le labra come si le avessero immelite e inzuccarate! Il proprio nome de questo pane è pane d’amore, del qualle l’eterno Padre fu il fornaro che permise che fusse arostito nel duro legno della croce, e l’amore fu quello che tratiene trafitto con duri chiodi. (Selva, 213)

L’«eterno Padre», eletto a «fornaro», anticipa i concettismi che vedremo. Del resto, ripreso anche oltre.

O Dio consolatore, consolate me poverello, poi che ardo e abruggio senza fiamma. Non si cusina le fornazzi solo con la braggia, ma ci vole anco la fiamma: avete datto a me la braggia de desiderio, date anco la fiamma de’ sante virtù, acciò, abbruggiando e ardendo, possa con l’aiuto vostro immergermi e somergermi ne l’ardente fornazze de la carità vostra. O dolcissimo Dio, venite ormai, spargete ormai la abondanza delle vostre grazie, acciò io sia un spetacolo a li angeli e a li uomini, acciò io faccia frutti del cielo odoriferi e vagghi a li ochi vostri, vivendo più in cielo che in terra. (Selva, 285)

E come poteva mancare la Maddalena che, sebbene già citata e commentata in precedenza, non si può omettere in questa brevissima rassegna.

Madalena, come furibonda cerva che, cercando la fonte chiara, si tufa in essa fonte, così Madalena, essendo stata la prima usendo di casa, va a la volta del Calvario cercando la fonte chiara per tufarsi in essa: cercava questa gran santa Gesù con tanto ardore e amore che andava per la città piangendo, scapigliata, cercando il suo caro maestro, che meritò vederlo ed essere la prima dopoi la Madre sua. (Selva, 258)

Ma dove il Barocco si dichiara ormai con le sue costanti immagini è in Scala di perfezione, non a caso opera ben posteriore all’altra.

Dio tira a sé l’anima amante in questo modo come il sole materiale tira a sé li vapori della terra; così il sole di giustizia Cristo tira a sé l’anima amante, e, sì come il sole converte li vapori in rugiada e acqua, così il sole Cristo converte gl’innamorati figliuoli in pioggia, in ruggiada, spargendo abundante lagrime dagl’occhi, che servono a guisa di nuvolle. E sì come dalli stessi vapori nascono toni intonanti, così da’ cori caldi d’amore nascono gemiti e sospiri così intonanti che il suo rimbombo arriva sino al trono di Dio, e sì come dalli toni nascono molte volte saete, tempeste, grandini, così nell’anima amante molte volte ecessi tanto cordiali, che, se Dio non temperasse questo calor interno dell’anima, non potria durare in vita: questo calor e fuoco interno è foco procedente dal celeste fuoco, e, sì come l’amor di Dio è senza fine e senza termini, così l’amor dell’anima non ha termine né fine. (Scala, 172)

Il sole, essendo una delle metafore più utilizzate nel Seicento, e non faremo l’affronto al lettore citando Luigi XIV di Francia poiché sarebbe anche fuorviante, in quanto tutta la letteratura del secolo lo cita a proposito e a sproposito.

Ben definisce il «concettismo» l’Enciclopedia Treccani: «Teoria e tecnica letteraria (tipica della letteratura europea del Seicento) secondo la quale il maggior pregio della poesia risiede nella novità e nella raffinatezza dei «concetti», cioè di immagini, metafore, analogie ricercate e stravaganti, intellettualisticamente lambiccate».

In tal modo possono essere catalogate certe somme di proposizioni di Selva di contemplazione in cui l’idea che sta alla base viene come involta in una trama di parole che a fatica svolgono il tema e finiscono per far perdere efficacia anche alle situazioni più drammatiche.

Ecco Cristo nell’orto del Getsemani.

E disse il povero Cristo: Tristis est anima mea usque ad mortem [L’anima mia è triste fino alla morte (Mt 26,38)]. Da queste parole si può cavare quanto fussero grandi li dolori de Cristo ne l’orto, perché non muore già mai l’anima perché Iddio la creò immortale, e quel dire che l’anima de Cristo era adolorata fin alla morte volse dimonstrare quanto atroce fussero li suoi dolori non solo nel corpo, ma anche ne l’anima. E tanto furno più grandi quanto che l’anima è del corpo più nobile. E tanto più grande furno li dolori de Cristo quanto che fu quella anima e quel corpo de’ altri corpi e altre anime più beata e santa. E si fu nobile e delicata per rispetto che fu quella umanità dal Spirito Santo miracolosamente formata e da purissimo virgineo corpo tenerissimamente conceputa, pensa quanto dolore gli deva una picciol pontura più che non averia fatto a noi altri una gran ferita, e questo per la nobiltà e delicatezza. E però fu grande la sua angonia ne l’orto. (Selva, 224)

E durante la Passione.

Fece, o cristianità, il nostro Dio come a punto fa un principe che prepara un suntuoso banchetto con delicati cibi, servando nel fine le dolce confezione. Così fece il tuo Cristo, o anima fidele: preparò lui un banchetto solenne alla sua beata anima e glorioso corpo, che fu banchetto de’ dolori e affanni, qualli sopportò tutto il tempo della sua vita; e dapoi aversi cibato con tanti misteri che operò fin con spargimento de sangue, dove che, essendo venuto alle fine della sua vita, si riservò la confezione amarissime; e prego che ogni lettore voglia contemplare queste dolorose confezione. (Selva, 249)

Che, accostato a una materia sublime, Fra Tommaso sentisse mancare in sé il lessico necessario a esprimerla compiutamente, gli era del tutto noto e non faceva che alimentare la sua spontanea e poi coltivata umiltà. Il rapporto tra il suo linguaggio e il tema che si era proposto è ben rappresentato, sebbene duri un attimo, in un’efficace espressione contenuta in Scala di perfezione.

Da che cosa sia causato questo estasi, dirò barbutando a guisa di fanciullo. (Scala, 363)

Nessuno ipotizzi una falsa modestia! Il nostro Beato è cosciente non soltanto dei propri limiti, ma soprattutto dell’ineffabile realtà che sta affrontando e che sfida le capacità umane, fosse pure egli stato il più dotto uomo del suo secolo. Tanto è vero che, quando gli pare di riuscire a rivelare un riflesso di tale realtà al suo lettore, egli si eclissa, lasciando, nella finzione letteraria, parlare, attraverso la propria penna, il suo Dio adorato.

«Mi piace, figliol mio, che hai toccato un ponto a me molto grato: però scrivi quanto ch’io parlerò entro di te, e nel nome mio». (Scala, 316)

Spariscono, a questo punto, goffaggini o errori, e resta, purissima, l’intenzione santa di un frate che ha visto Dio. (105)