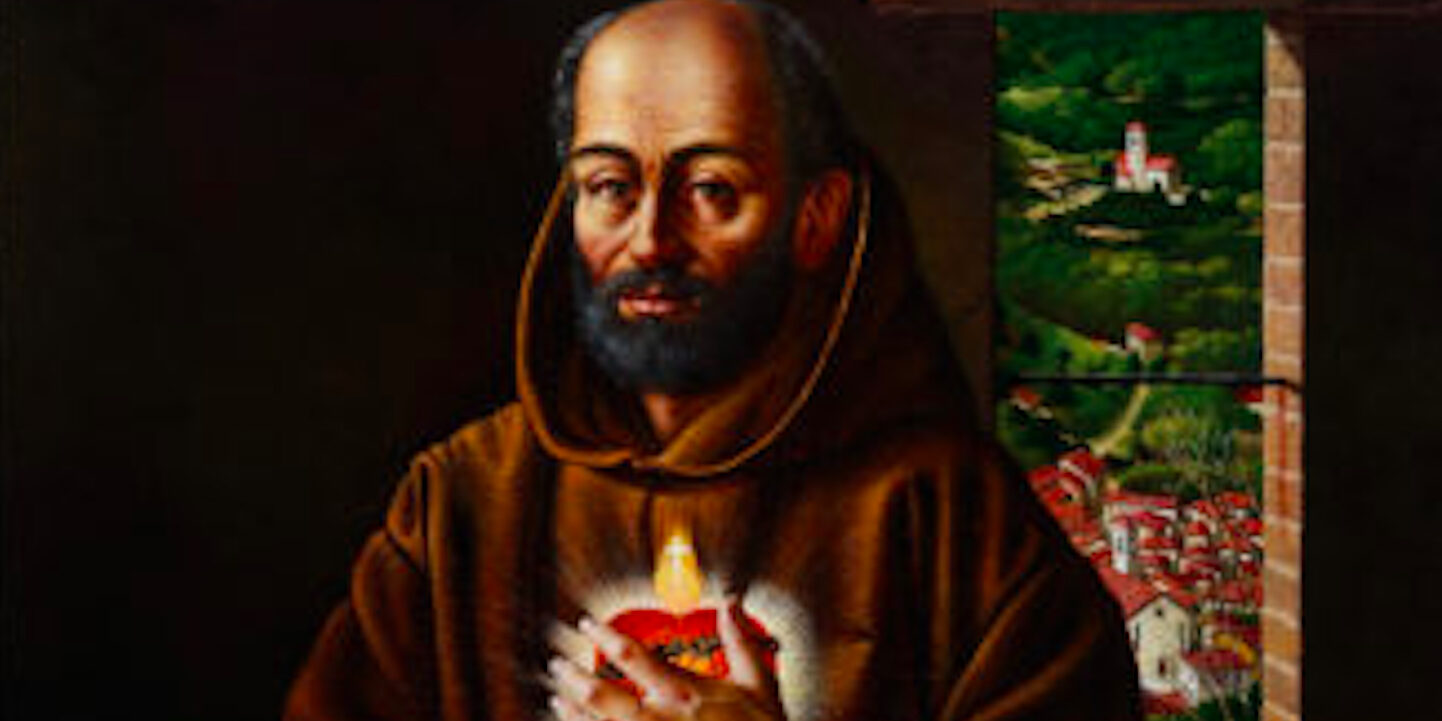

Come ogni martedì torna la rubrica dedicata alla figura di Tommaso da Olera, il frate cappuccino vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento e proclamato Beato nel 2013. Il testo è tratto da “Tommaso da Olera, un anno con un mistico del Cuore di Gesù” di Sergio Calzone. Le riflessioni di oggi.,

Longino diventa dunque strumento di un ulteriore approfondimento del valore di questo cuore; la lancia che lo apre è, al tempo stesso, l’ultima offesa umana al corpo mortale di Cristo, ma anche l’occasione per lo stesso Cristo di cedere al Padre tutto, assolutamente tutto di sé, in remissione dei peccati umani. È, quindi, sempre di più, tanto oggetto di spregio e occasione di dolore, quanto strumento di salvezza.

Il cuore

Ma è il cuore fisico, umano, quello che viene straziato da Longino, come meglio si vedrà in Scala di perfezione. Ora che il corpo di Cristo è ancora sulla croce, non si pone l’interrogativo se si tratti di un simbolo, o meno: è certamente quello di carne, quello che versa ancora, dopo che tutto il sangue è ormai uscito da quel corpo scorticato dalle frustate, macerato sotto la croce, trafitto dai chiodi, straziato dalla vista di sua madre, altro sangue, l’ultimo, e acqua. Nulla poteva essere consumato di più; soltanto se Cristo avesse avuto «più sangue e più cuori», avrebbe potuto immolare altro di sé.

Appunto in Scala di perfezione, si comprende subito come la devozione al cuore di Cristo abbia subito un’evoluzione e una precisazione.

Tutte le ferite, le percosse che patì Cristo in tutte le parti del corpo ed anco dell’anima, tutte il cuore di Cristo le pativa, le sentiva. Era il cuore a guisa di brisagio [bersaglio]: così non sentiva l’umanità di Cristo dolore, per quanto minimo, che non andasse a ferire il cuore del Signore. […] Oh quanti svenimenti sentiva quel povero cuore! O anima devota, se avesti potuto vedere quel santo e beato cuore del tuo redentore! E se non t’è stato concesso di vederlo, vedilo ora almeno in spirito. […] il cuore, quanto più l’uomo è nobile, anco il cuore è più nobilissimo. […] E così dirò, o sacrate spine, tante spine che traffissero il capo del mio Signore, tante ancor furono quelle che trapassarono il cuore del mio dolcissimo Signore. E così dirò di tutti gl’altri patiboli che patì Cristo, tutti li patì quell’affannato cuore del nostro redentore. (Scala, 150-151)

In Scala di perfezione, Fra Tommaso, cioè, parte da dove era giunto in Selva di perfezione: il cuore di Cristo sente le ingiurie degli uomini, ma soffre anche per la sofferenza dell’anima: non, come già si è detto, per un semplice affliggersi a un pensiero doloroso, ma nello sforzo di aprirsi come la borsa di un mercante e versare sull’umanità perduta tutto il contenuto d’amore che può salvarla.

Del resto, subito dopo egli precisa il suo pensiero oltre ogni possibilità di dubbio.

Era il cuore di Dio la sedia di tutti li dolori, e, sì come tutti li fiumi, torrenti corrono al mare, essendo esso mare il fine, il centro di tutti li fiumi, così tutti li dolori del nostro Signore furono come tanti torrenti, fiumi che scorrevano al cuore, facendo sentire al Signore innenarabile dolore: non fu membro tanto crucciato quanto fu il cuore di Cristo, anzi, che ’l core di Cristo come membro principale faceva animo a tutti gl’altri membri del Signore e tutti gl’altri membri affligevano il core del Signore, perché, vedendossi in tanti dolori ed affanni, riccorrevano al cuore per aiuto come membro tra loro il principale, ed in questo erano come tanti dardi e saette che traffiggevano il cuore del nostro amato Signore. O core santo, o cuore divino, o cuore più dolce di tutte le dolcezze, quanto sei degno di lode, di benedizioni, degnissimo d’esser compassionato sopra ogn’altro membro del Signore! Io t’adoro, ti benedico in eterno, e propongo di giorno e notte contemplarti facendo di te, o cuore del mio Gesù, una nova passione. Ma non finirò, o caro, o dolce cuore, le meraviglie vostre, li vostri patiboli, ma seguirò tra tanto i dolori vostri, acciò li vostri devoti possino contemplar la passione del mio Signore quanto all’esterno, ma abbino da contemplar la passione interna del vostro beato cuore a gloria ed onor vostro. (Scala, 152)

Il cuore divino

È già qui dimostrato come la riflessione di Fra Tommaso sia arrivata, seppur per via intuitiva, a identificare il cuore fisico di Cristo con il cuore divino: certo, siamo ancora in un ambito di visione estatica, in cui l’immagine di questo cuore è come «ricavata» dalla rappresentazione mentale del cuore di carne che soffre durante la passione, ma, proprio perché deriva da uno sforzo di partecipazione dell’anima, questo cuore fisico non può non diventare un cuore, diciamo così, «assoluto», cioè contemporaneamente fisico e divino.

Con pazienza, il beato Tommaso conduce per mano il suo lettore, riprendendo da capo il percorso, poiché forse gli pare troppo rapido il passaggio, per essere bene inteso. Ecco che spiega.

Anima devota, hai mai sentito dire, overo t’è intravenuto, che, essendoti stata detta alcuna parola ingiuriosa, che tu abbi detto: «Quella parola m’ha traffitto il cuore, m’ha penetrato nelle viscere». Di certo che ti sarà intravenuto accidenti tali, overo averai avuto alcuna volta dolori così grandi che averai detto: «Il cuore non può più sopportare, il cuore mi va in pezzi». Di certo l’averai sentito in molti ed anco sarà intravenuto a te. Così, anima mia, intravenne al tuo Dio, perché fu posto in un mare di dolori e tutti i dolori andavano a ferire il cuore del mansuetissimo agnello Cristo. Oh quante volte quel prezioso cuore vigilava, faceva interiormente motti che chi li avesse posto una mano sopra d’esso averia sentito a palpitare! Oh quante volte si sentiva a venire meno! Oh quante volte quel cuore era ristretto, angonizzava! Oh quante volte era traffitto dalli peccatori! Oh quante volte si sentiva a mancare il cuore da debolezza e da necessità! Oh quanti infoccati sospiri gettava da quel cuore! Stava quel beato cuore nel fuoco dell’amor suo, era arrostito dalla carità che portava al gener umano. Cercava alcuna volta di refrigerarlo con qualch’anima che lo riconocesse per suo Dio: ma, ohimè, quanto poco refrigerio gl’era dato. Si chiamò refrigerato dalla samaritana, dalla Maddalena. Oh quanti pochi erano quelli che li davano refrigerio a comparazione di quelli che giorno e notte li traffiggevan il cuore! Oh quanto furono grandi li dolori che patì Nostro Signore! Ma in particolare quel cuore dolce e caro fu per trentatré anni martire. Il nostro Dio cominciò il suo martirio nel ventre di Maria, perché ebbe il compiuto uso della raggione ed anco, come Dio, vedeva tutte le cose e tutti i dolori che doveva patire, da niuna parte aveva refrigerio. Se mirava il popul ebreo per il quale era venuto dal cielo in terra, vedeva che li doveva dar morte attroce; se mirava a gl’apostoli, vedeva Giuda che lo doveva vendere e tradire, vedeva Pietro che lo doveva negare, e tutti gl’altri abbandonare. Se si rivolgeva alla gentilità, vedeva che dovevano star nella sua durezza e dovevano perseguitar il suo santo nome con dar morte a tanti martiri e vergini; se rimirava alla cristianità, vedeva che tanto pochi dovevano salvarsi, dicendo lui stesso che molti sariano li chiamati, ma pochi gl’eletti [Mt 20,16]. (Scala, 152-153)

Il martirio nel ventre di Maria

Ed è, qui, cuore umano, per quanto in una natura divina: «Il nostro Dio cominciò il suo martirio nel ventre di Maria, perché ebbe il compiuto uso della raggione ed anco, come Dio, vedeva tutte le cose e tutti i dolori che doveva patire». Poi, quasi didatticamente, ricorre a immagini (un poco figlie del concettismo, in verità, ancorché efficaci) per facilitare la comprensione del lettore nel delicato passaggio dal cuore soltanto fisico a quello anche divino.

Confide fili [Coraggio, figliuolo (Mt 9,2)], ritorna al tuo celeste Padre, e se sei aggravato, affatticato, vieni a me, ch’io ti reficiarò [Mt 1l,28] dandoti da bere di quell’acqua ch’io da bere diedi alla mia samaritana: il mio cuore ti servirà per fiasco, essendo che è ripieno di prezioso vino, il qual per tuo amore se ne sta nella caneva fresca del mio petto, e la chiave d’essa sarà una lancia, il canevaro d’essa è Longhino, ed apprendo l’uscio, penetrò sino nel cuore e bevé vino ottimo, ove si saziò in modo tale che di mio nemico divenne grand’amico mio. Gustò questo mio servo vino nero e bianco, spinò con la lancia quella botte del mio cuore: restò quel spinello aperto per refrigerio de’ miei divoti. Oh quante verginelle bevetero di questo mio cuore! Oh quanti santi e sante hanno bevuto, ed oggidì bevono li miei servi! Questo mio petto è quella caneva vinaria ne la quale la sposa e le mie spose bevono al cuore dell’amore mio; in questo celeste fiasco era vino ottimo nero e bianco, e di ciò ne fu testimonio il mio diletto apostolo Giovanni, che si ritrovò presente quando Longhino con la chiave della lanza aprì la caneva del mio cuore, che n’uscì sangue ed acqua», dicendo che fu presente e che vidde e che è vero testimonio suo. O beata, o felice caneva, o dolce vino, o beveraggio prezioso! Beati, felici e ben avventurati quelli che beveranno di questo celeste fiasco riposto in quella celeste e divina caneva, della quale diceva il nostro Dio, invitando li suoi cari amici: «Chi ha sete venghi a me, che io lo reficerò [Gv 7,37]», dicendo che gustassero, vedessero quanto soave è questo celeste vino: gustate et videte, quam suavis est Dominus [gustate e vedete com’è buono il Signore (Sal 34,9)]. (Scala, 154)

Se, per via d’ipotesi, si potesse ancora dubitare dell’intuizione di Fra Tommaso della coincidenza, nel Sacro Cuore di Gesù, di umano e divino, un’ulteriore citazione credo spazzerà via ogni riserva.

Se bene era morto, era nondimeno il suo cuore pieno d’amore: perché, avendo spirata l’anima, l’amor di Dio s’era ritirato al cuore. Voleva Dio che l’uomo vedesse quest’amore: è però li fu aperto questo cuore con una crudel lanza, e, per segno che viveva nel cuore l’amor di Dio, ne uscì sangue ed acqua che scorreva giù per quella beata umanità. E se si dirà che ’l sangue di Cristo fu sangue d’amore con il quale redemì l’uomo, questo che Cristo sparse dal suo cuore dopoi morte fu sangue preziosissimo: fu un estremo eccesso d’amore, fu l’ultimo sigillo dell’amor suo. […] rimira quel cuore aperto, nascóndate in esso, fa’ in esso la tua stanza, poiché quel core poté capire tutti li santi del cielo e capisse tutti li suoi servi che sono in terra; capirà ancor te, anima crudele. (Scala, 157-158)